|

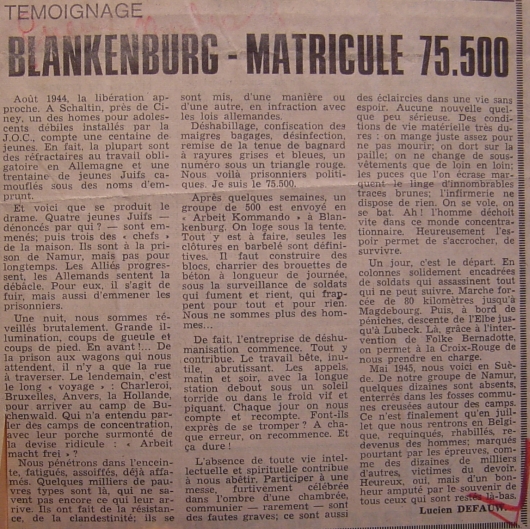

Blankenburg - matricule 75.500 |

|

|

|

Defauw,

Lucien - Blankenburg - Matricule 75.500 |

|

|

|

Août 1944, la libération approche. A Schaltin, près de Ciney. un des homes pour adolescents débiles installés par la J.O.C., compte une centaine de jeunes. En fait, la plupart sont des réfractaires au travail obligatoire en Allemagne et une trentaine de jeunes Juifs camouflés sous des noms d'emprunt. Et voici que se produit le drame. Quatre jeunes Juifs - dénoncés par qui ?- sont emmenés; puis trois des « chefs » de la maison. Ils sont à la prison de Namur, mais pas pour longtemps. Les Alliés progressent, les Allemands sentent la débâcle. Pour eux, il s'agit de fuir, mais aussi d'emmener les prisonniers. Une nuit, nous sommes réveillés brutalement. Grande illumination, coups de gueule et coups de pied. En avant!... De la prison aux wagons qui nous attendent, il n'y a que la rue à traverser. Le lendemain, c'est le long « voyage »: Charleroi, Bruxelles, Anvers, la Hollande, pour arriver au camp de Buchenwald. Qui n'a entendu parler des camps de concentration, avec leur porche surmonté de la devise ridicule : « Arbeit macht frei » ? Nous pénétrons dans l'enceinte, fatigués, assoiffés, déjà affamés. Quelques milliers de pauvres types sont là, qui ne savent pas encore ce qui leur arrive. Ils ont fait de la résistance, de la clandestinité; ils se sont mis, d'une manière ou d'une autre, en intraction avec les lois allemandes. Déshabillage, confiscation des maigres bagages, désinfection, remise de la tenue de bagnard à rayures grises et bleues, un numéro sous un triangle rouge. Nous voilà prisonniers politiques. Je suis le 75.500. Après quelques semaines, un groupe de 500 est envoyé en « Arbeit Kommando» à Blankenburg. On loge sous la tente. Tout y est à faire, seules les clôtures en barbelé sont définitives. Il faut construire des blocs, charrier des brouettes de béton à longueur de journée, sous la surveillance de soldats qui fument et rient, qui frappent pour tout et pour rien. Nous ne sommes plus des hommes... De fait, l'entreprise de déshumanisation commence. Tout y contribue. Le travail bête, inutile, abrutissant. Les appels, matin et soir, avec la longue station debout sous un soleil torride ou dans le froid vif et piquant. Chaque jour on nous compte et recompte. Font-ils exprès de se tromper ? A chaque erreur, on recommence. Et ça dure ! L'absence de toute vie intellectuelle et spirituelle contribue a nous abêtir. Participer à une messe, furtivement célébrée dans l'ombre d'une chambrée, communier - rarement - sont des fautes graves; ce sont aussi des éclaircies dans une vie sans espoir. Aucune nouvelle quelque peu sérieuse. Des conditions de vie matérielle très du res : on mange juste assez pour ne pas mourir; on dort sur la paille; on ne change de sous-vêtements que de loin en loin; les puces que l'on écrase marquent le linge d'innombrables traces brunes; l'infirmerie ne dispose de rien. On se vole, on se bat. Ah ! l'homme déchoit vite dans ce monde concentrationnaire. Heureusement l'espoir permet de s'accrocher, de survivre. Un jour, c'est le départ.

En colonnes solidement encadrées de soldats qui assassinent tout qui ne

peut suivre. Marche forcée de 80 kilomètres jusqu'à Magdebourg. Puis,

à bord de péniches, descente de l'Elbe jusqu'à Lubeck.

Là, grâce à l'intervention de Folke Bernadotte, on permet à Mai 1945, nous voici en Suède. De notre groupe de Namur, quelques dizaines sont absents, enterrés dans les fosses communes creusées autour des camps. Ce n'est finalement qu'en juillet que nous rentrons en Belgique, requinqués, rhabillés, redevenus des hommes; marqués pourtant par les épreuves, comme des dizaines de milliers d'autres, victimes du devoir. Heureux, oui, mais d'un bonheur amputé par le souvenir de tous ceux qui sont restés là-bas. Lucien Defauw |

|

|